@2x%20(1).jpg)

江必旺博士:微球材料“卡脖子”技术的解码者

2021-11-08

2021-11-08

他,出身贫穷,资质平庸,且就读于普通乡镇中学,却出人意料考取了中国最高学府-北京大学;

他,无论是学习成绩还是才艺天赋,都与周围优秀同学相去甚远,却在北京大学毕业时被邀留校参加当时备受瞩目的产学研项目开发;

他,天生的语言劣势,在国外听说有困难,交流有问题,却提前两年获美国博士学位;

他,用的都是笨功夫,却破解了高端微球材料“卡脖子”技术的密码;

他,色谱界的门外汉,既没有专业基础,更没有业内经验,却解决了单分散二氧化硅色谱填料精准制备这一技术难题,推动了世界该领域的技术进步;

他,是一名纯粹的技术人员,创业之前没有管理背景,不会做市场,甚至连财务报表都看不懂,却一步步把公司做到上市,诞生今年科创板史上最牛新股,上市当日暴涨1200%——

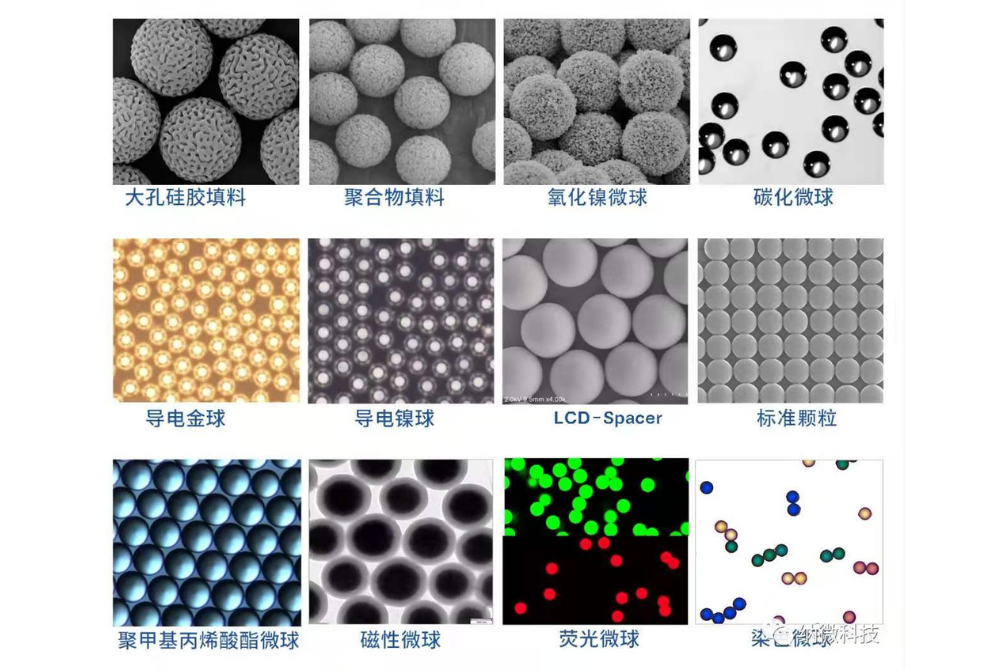

他,就是苏州纳微科技股份有限公司董事长江必旺博士,国家级重大人才引进工程特聘专家、科技部创新创业人才、江苏省创业创新人才、姑苏领军人才、苏州工业园区首届领军人才、苏州市十佳魅力科技人物,荣获中国侨界创新贡献奖、江苏省五一劳动奖章、江苏省科技进步奖、苏州市荣誉市民称号。自2006年以来,江必旺带领高科技团队,十几年潜心从事高精度、高性能微球材料的研发和产业化,一举突破微球材料“卡脖子”技术,将微球产品广泛应用于生物医药、平板显示、分析检测及体外诊断等众多领域,实现了关键核心技术从“补缺”到“领跑”的跨越!推动了世界微球材料精准制备技术进步。

江必旺,不是天生王者,却凭借坚忍不拔的毅力,一路奋勇拼搏,向阳而生,历经漫长蜕变而终达巅峰。每一个成功的背后,都有着不寻常的历程。让我们走进江必旺的世界,听听他如何解码微球“卡脖子”技术。

知识改变命运 从小山村走进北大的那个少年

“我出生在中国六十年代闽北山区的小镇——福建省建瓯市东峰镇。当年在中国,农村是最艰苦的地方,农民也是最贫穷的群体。我父亲本是读书人,却不得不做全凭体力吃饭的农民,由于缺乏劳动力,从我懂事起我们家就是村里最穷的家庭之一……”,命运给了江必旺一个无法选择的至低起点,彼时的他还是乡野间的“毛头小子”,读小学时贪玩逃学更是家常便饭,甚至因为玩丢了书包,险些辍学回家砍柴。而人生的转折点要从1978年说起,国家恢复高考的消息冲击着沉闷已久的中国大地,那时的江必旺刚小学毕业,周边人通过高考一跃改变命运的事例冲击着他懵懂的内心。那以后,江必旺发奋努力,在艰苦卓绝中寻找希望。贫寒条件下,为求得一方安静的学习环境,他独自搬到用于储存粮食和杂物的小阁楼,一块旧门扇当床板、几块砖头当床脚,支出一个简易床,用几块木板拼成一张书桌。但求来的安静却并非安宁,由于环境恶劣,每天蚊虫叮咬、老鼠喧闹便成了高中时期江必旺学习和睡觉的“伴奏”。就是在这样的环境下,江必旺一举考中中国最高学府——北京大学,对于八十年代的闽北山区来说,这不啻于传奇!这一年,江必旺历经了人生的第一个巅峰时刻。

乡亲们认为考上北大如黄袍加身,从此便应是鱼跃龙门,飞黄腾达。而迈进北大校门的江必旺,却似驾着一叶偏舟,从山间河流刚汇入浩瀚大海,这让他第一次感受到渺小和无力。环顾四周来自全国最优秀的同学,他意识到知识的匮乏,能力的短缺,加之从南方来到北方,生活环境不适应,让这个敏感少年一度陷入自卑、焦虑的谷底。但凭借骨子里的坚韧和不服输,他没有放弃。大二暑假一次勤工俭学机会,为他的人生再次开启了上升通道。在导师曹维孝教授推荐下,他提前进入专业实验室做科研,这段经历让他看到了自己身上潜在的科研能力和独特优势。大胆的探索求知欲望及勤奋吃苦耐劳使得,江必旺即使在博士硕士云集的实验室里也很凸显,在这里他再次找到自己的价值,重拾前行的信心。小到每个周末,大到寒暑假,江必旺都泡在实验室里,尽管一天实验下来,被各种化学试剂熏得头晕脑胀,还累得筋疲力尽,但对化学实验结果的期盼及对未知探索的热爱让江必旺克服重重困难。一路坚持下来,实验水平和科研能力得到快速提升,他很快就被推荐到北大计算机研究所,参加由物理、数学、计算机系及化学系等多学科老师共同参与的,当时北大最重要的产业化项目之一——激光排版系统的一个子项目。毕业后,项目负责人特意给江必旺申请一个留校名额,让他继续参与研发。

人生的际遇稍纵即逝,江必旺懂得勤能补拙,更懂得一有机会就拼尽全力,凭借着顽强拼搏、踏实努力,那个曾经自卑局促的少年,再次为自己赢得从谷底走向巅峰的机会。

不走寻常路 从出国留学到回国创新创业

留校时,北大正是出国留学潮的中心地带,这让本来完全没有出国概念的江必旺,在工作六年后搭上留学潮的顺风车。

初到异国他乡,陌生的环境将江必旺的人生轨迹再次打入低谷。

交流障碍便是第一道打击。浓重的乡土口音,加之英语发音不标准,让他的海外求学生活一度举步维艰。江必旺没有让语言成为自己求学障碍,他充分发挥自己科研能力优势,扬长避短,不走寻常路。一般学生读博,是先选择导师,然后根据导师安排的研究方向按部就班地完成毕业论文。江必旺却反其道而行之,他先选好自己感兴趣的研究课题,然后再去问系里哪位教授愿意支持。这是一条高风险的读博之路,如果所选研究课题方向错了,自己可能因此毕不了业;即使选对课题,但研究过程遇到问题几乎只能靠自己解决,压力无形增大。但压力也是动力。记忆中,那仍是一段没日没夜,没有周末,没有寒暑假,只有实验室的艰辛岁月。功夫不负有心人,他的研究结果频出,常常出乎导师意外。江必旺更是以提前两年完成论文研究并获得博士学位的惊人成绩。毕业后,江必旺获得多所美国顶级高校做博士后的机会,最后他选择到加州Berkeley做博士后研究,之后顺利进入世界500强企业从事研发工作。

经过十几年的美国打拼,江必旺已小有成就,拿到了美国绿卡,买了房子,妻儿在侧,有一个幸福的五口之家,还有一份自己喜欢的研究工作,实现了大多数留学生的美国梦。回望来路艰辛,旁人几多羡慕,这样的生活夫复何求?但没人想到,既没有家庭背景也没有社会资源的江必旺会毅然放弃美国的优越生活和工作条件,举家回国创新创业。当时连他的北大导师都不甚理解,认为创业风险太大。江必旺也清楚地知道,做出这样的选择,意味着自己要打破已有的舒适圈,以归零的心态重新开始攀爬人生另一座高峰。谈及于此,江必旺说:“改革开放后,中国经济虽然发展很快,但在很多美国人眼中,中国企业没有创新能力,只会拷贝别人的东西,因此我很想回国做一家真正的科技创新型企业,来改变这种偏见。”2006年,不惑之年的江必旺带着10个装满各种实验室仪器和材料的大箱子,踏上了回国的创新创业之路。

回国后,在当时浮躁的创业环境下,江必旺本可以选择更容易成功的“短平快”的道路,把国外的技术拷贝到中国快速做出产品,或者直接买进口核心材料组装成产品去卖,这样的创业方式投资小,见效快,但他却坚持从底层技术做起。在效益至上、快钱横行的时代,选择这种“卡脖子”级别的高精尖技术和产品,注定是走上一条漫长、艰辛,且孤独的道路,会遇到难以想象的困难。但江必旺说:“如果像我这样从北大毕业,又去美国深造回来的科学家都选择短平快的创业,那中国还有谁愿意去做底层技术,去解决卡脖子问题,去做技术创新?”他深知,自己受益于中国的改革开放,才有机会从一个农民的儿子一步步走到今天,从内心深处,他希望用自己所学通过技术创新来回馈社会,为科技进步做出贡献。

创新只做第一 创业只做卡脖子技术和产品

知难而进,敢于打破现状,走少有人走的路,创新只做第一,创业只做卡脖子技术和产品,这就是江博士选择的路。

在显示屏生产制作中,如果没有间隔物微球,显示屏就像人没有骨头一样立不起来。而用于液晶显示的间隔微球对其粒径大小、均匀性、机械强度、表面性能等要求极高,制备技术门槛极高,以往全世界只有日本积水和早川两家公司可以生产。间隔物微球不仅制备技术壁垒极高,而且市场门槛也很高。间隔物微球在整个显示屏制作中成本占比不到1%,但对显示屏质量又起重要的影响,生产厂家往往不会为了降低1%的成本而贸然使用新公司的产品。因此后来者需要面临高技术壁垒和高市场门槛的双重挑战。世界很多公司都曾经尝试做过间隔物微球,但无一成功。我们知道,公司要挑战间隔物微球,就必须要有把产品做到世界第一的决心。凭借微球精确制造这一颠覆性创新技术及精益求精的工匠精神,他们变“不可能”为“可能”,成为了除日本公司之外,世界上首家成功研发出液晶间隔物微球的公司。值得一提的是,因实现底层制备技术的颠覆性突破,纳微科技的产品生产周期较日本公司有非常大的缩短,形成突出的产品供应优势。同时,纳微不仅成功开发出聚合物间隔物微球产品,还开发出用于边框的二氧化硅间隔物微球、导电金球等产品,解决了液晶显示屏用卡脖子微球技术。

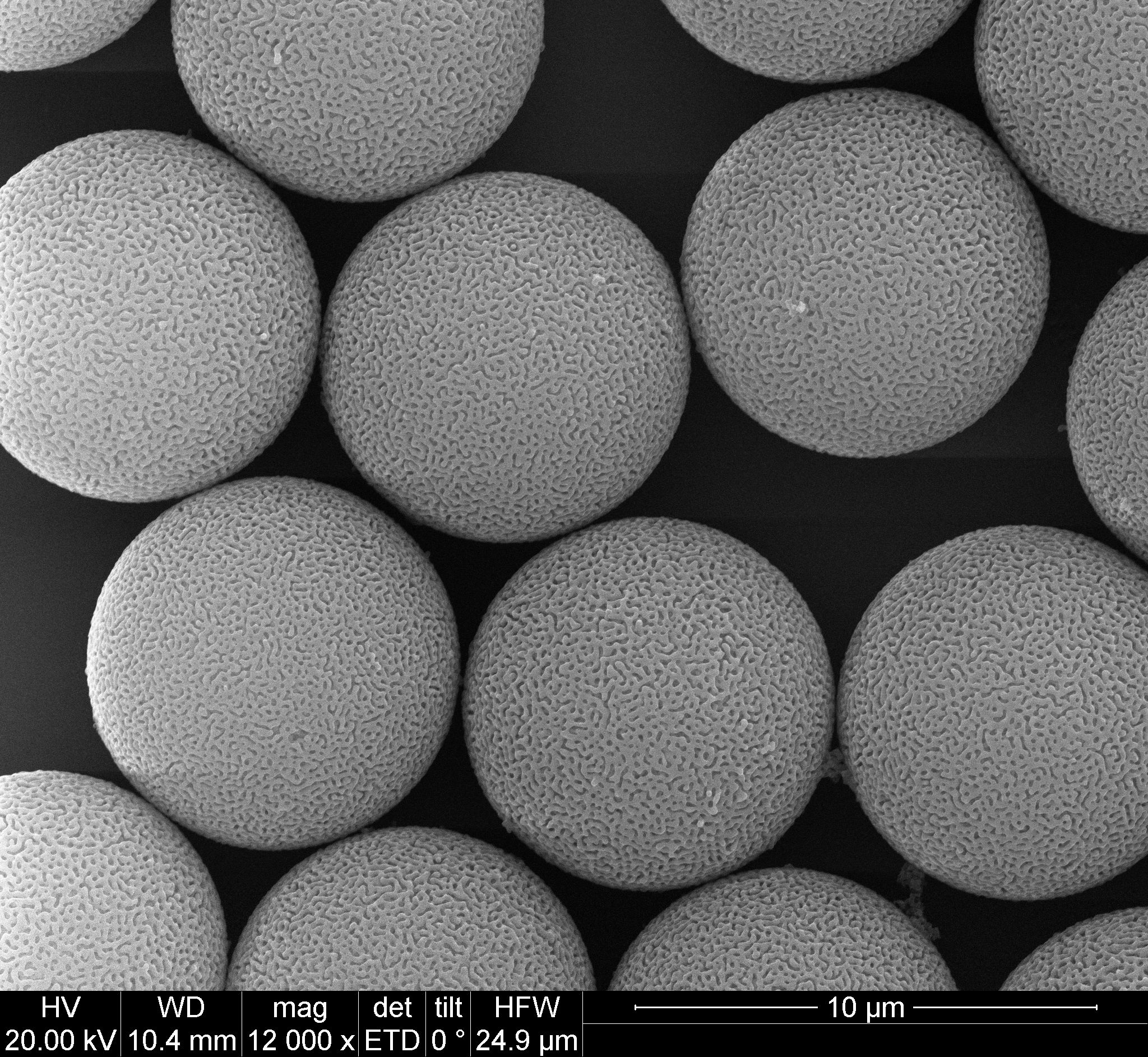

液相色谱被广泛用于生物制药、食品、环境、化工、生命科学研究等领域,多孔二氧化硅微球是最常用的色谱填料,但二氧化硅色谱填料的制备技术难度大,研发周期长。全球只有屈指可数的公司具备大规模生产用于色谱分离和分析的硅胶色谱填料的能力。而中国球形硅胶色谱填料长期依赖进口,是名副其实的“卡脖子“技术。为了实现我国硅胶色谱填料产业化,解决中国“色谱芯”问题,科技部曾在色谱填料领域里支持多个重大科技专项,一代代色谱领域科学家也都为突破这一关键技术壁垒而奉献一辈子的努力。但很长时间以来,我国对色谱填料的研发还停留在理论和实验室阶段,未能实现产业化。曾几何时,色谱填料是中国色谱行业的一块“心病”。实现 “色谱芯”中国制造,也一直是中国色谱领域几代科学家和企业家共同的夙愿。

纳微作为色谱行业的“门外汉”,研发团队成员既不是出身于色谱专业,也没有在色谱公司工作过,但纳微不仅要挑战这个“不可能”,还要在挑战之上再创新——不是去做国外已有的第二代二氧化硅色谱填料产品,而是直接瞄准世界上还没有突破的第三代单分散二氧化硅色谱填料产品。研发之初,团队成员没有在色谱领域的学习和工作经验,但这种空白反而增加了他们初生牛犊不怕虎的勇气,敢于把其它领域的技术引进到硅胶色谱领域,不受该领域现有条条框框的限制。通过借鉴有机高分子微球的精确制备方法,纳微创新性地开发出世界领先的硅胶色谱填料的精确制备方法,实现了几代色谱科学家梦寐以求的技术突破。纳微不仅实现了中国“色谱芯”自主供应,还一举颠覆了传统硅胶色谱填料的制备模式,成为世界上唯一一家可以大规模生产单分散硅胶色谱填料的公司,为世界硅胶色谱填料微球精确制备技术做出了重大贡献。在江必旺看来,纳微能成功开发研制出世界领先的单分散二氧化硅微球精确制备技术,关键在于敢为人先,进行跨领域创新并耐得住寂寞,十几年如一日坚持研发。

“踩着别人脚步走路的人,永远不会留下自己的脚印”。纳微科技创建伊始,就把“以创新、赢尊重、得未来”作为企业发展理念,眼光盯紧国际尖端技术,坚持 “跨领域创新、创新只做第一”的技术研发宗旨,再次选择了一条独立特行的创新创业之路,从微球底层技术做起,逐一攻克该领域的技术壁垒,成功破解一个个微球材料卡脖子技术,解决了生物制药、医疗诊断、分析检测及平板显示等众多产业需求的上千种高性能微球材料。

一次次跌入低谷而永不放弃,一次次从零开始而勇毅崛起,一次次瞄准巅峰而只争朝夕,这些勾勒出江必旺的成功曲线和人生轨迹,也映射出纳微科技的工匠精神和创新情怀,它们汇聚成微球领域隐形冠军的“桂冠”,引领“色谱芯”中国制造走向世界,改变了长久以来国际上对中国技术创新的偏见。

谈到未来纳微的发展,江必旺信心满怀。他说道:“纳米微球虽然很小,应用却非常广泛。我们虽然在这小小的微球舞台上创新创业十五年之久,但只是沧海一粟。未来的路还很长,我们必须继续保持初心,常怀敬畏之感,以更大的热情去探索微球的神奇世界,让微球更好地服务于产业。”

这,就是微球卡脖子技术的解码者。

.png)

.png)